社会人なら心得ておきたいマナーの1つが、お歳暮のマナーです。今回は、お歳暮の趣旨や由来、贈るタイミングや贈って喜ばれるギフトなど、誰もが知っておきたいお歳暮の基礎知識をご紹介します。初めてお歳暮を贈ろうとしている方も、今までのお歳暮マナーが正しかったかを確認したい方も、ぜひチェックしてみてください。

お歳暮の由来

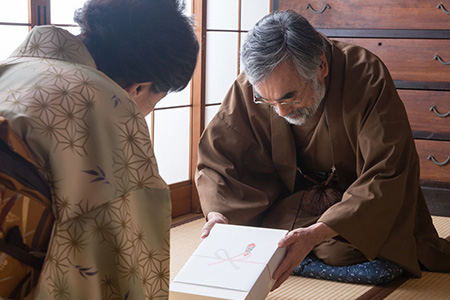

正月に先祖の霊や新年の神・年神様を迎え、新年の豊作を祈るための供物を年の暮れの間に親戚同士で家々に配ったり、本家に持ち寄ったりした習慣がお歳暮の始まりです。やがて、商業の発達した江戸時代には古くからの農業的な習慣に加え、長屋の大家や得意先に日頃お世話になっているお礼をし、「新しい年もよろしくお願いします」という思いを込めて贈り物を手渡すようになったとされています。以上のような習慣が時代を経て、年の暮れに日頃お世話になっている方に贈り物を持参してあいさつする「歳暮まわり」いう行事となりました。

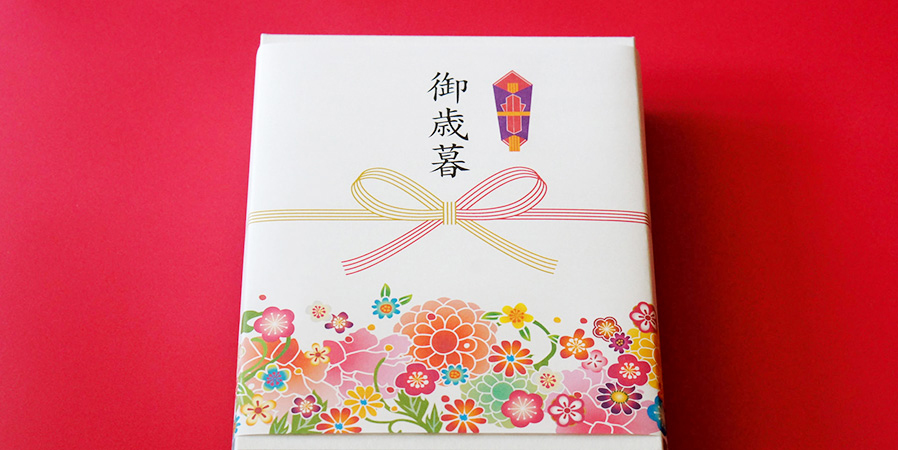

そして現在では、歳末に日頃の感謝の気持ちを込めて贈るギフトそのものを「お歳暮」と呼ぶようになりました。近年では贈り方も変化し、百貨店やインターネットで購入したギフトを宅配で送るスタイルが主流になっています。

いつ贈ればいいの?

お歳暮を贈る時期は地域によって異なり、関東地方では12月初旬から12月31日まで、関西では12月13日から12月31日までとなっています。ただし、年末は贈り先も忙しくなることを配慮して、12月20日までには届くようにしましょう。さらに近年では、11月末頃からギフトの準備を始め、12月に入って早々お歳暮を贈ることも多くなっています。

お歳暮を贈るタイミングは、ギフトの内容も考慮して決めましょう。例えばカニなど正月用の生鮮食品を贈る場合は、あまり早くに到着してしまうと正月を迎える前に悪くなってしまうため、少し遅めの時期に贈ると親切です。また、もしお歳暮を贈るべき時期を過ぎてしまった場合には、のしの表書きを変えて寒中見舞いや、年明けの御年賀などとして贈ると良いでしょう。

誰に贈ればいいの?

基本的には「いつもお世話になっている方」を基準にして、お歳暮の送り先を考えてください。離れて暮らす両親や兄弟姉妹、親戚をはじめ、勤務先の上司、特にお礼の気持ちを表したい友人や知人などが挙げられます。結婚している場合には、両家の実家に贈るようにしましょう。新婚の場合は、仲人や結婚式の主賓にも贈ることをおすすめします。

なお、上司にお歳暮を贈る習慣は減りつつあり、場合によっては会社で禁止されていることもあるようです。上司にお歳暮を贈ろうと考えている場合には、事前に会社の規則などを確認しましょう。

予算の目安と人気のギフト

予算の目安は贈る相手によって異なりますが、おおまかな予算は3,000円から5,000円の間で考えましょう。目上の方には少し高めの予算でギフトを選ぶようにします。例えば上司や仲人には5,000円台が目安です。特にお世話になった方には1万円以上のものを贈っても良いでしょう。

お歳暮向けのギフトとしては、和牛やカニなどの高級食材や季節のフルーツ、菓子類などが人気です。お酒好きの方には、プレミアムビールや日本酒などを贈ると喜ばれます。相手の年齢や好み、家族構成を考えて選びましょう。

贈る際のマナー

お歳暮を贈る際のマナーとして心掛けたいものが、送り状です。ギフトが届く前に、日頃のお礼やお歳暮を贈った旨をはがきなどに書いて送ってください。送り状は贈り物に同封しても大丈夫ですが、生肉や鮮魚類などの要冷蔵品を贈る場合、送り状は必ず事前に送付して要冷蔵品が届く旨をお知らせした方が良いでしょう。

気兼ねのない間柄の家族などの場合は、はがきではなく電話で連絡しても構いません。送付や日頃のお礼の連絡が、お歳暮が届いた後にならないことが重要です。

おわりに

お歳暮のマナーと基礎知識をご紹介しました。マナーをきちんと守ることも、感謝の気持ちを表す際の重要なポイントです。日頃お世話になっている方に喜んでもらえるよう、心を込めて正しいマナーでお歳暮を贈りましょう。