日本には、日頃お世話になっている親戚や取引先へお中元を贈る風習があります。しかし、お中元はただ贈れば良いというものではありません。適切な時期や贈り方があります。もしかすると、今まで良かれと思ってしていたことが、お中元のマナーに反しているのかもしれません。相手に失礼のないようにするためには、マナーをしっかり再確認しておくことが大切です。

そこで今回は、お中元を贈る時期や喪中の場合の対応など、お中元にまつわるマナーをご紹介します。

まずはお中元について知ろう

お中元は、日頃からお世話になっている方に感謝の気持ちや健康を願う気持ちを表すために贈るものです。古くは先祖を敬うための行事でしたが、時代の流れとともに、お世話になった方々へ贈り物をする行事へと変化しました。最近では、親戚や取引先以外だけではなく、親しい友人へ親愛の情を込めてお中元を贈る方も増えています。

お中元で贈る人気の品物としては、高級和牛などの普段自分では買わない食品や、ビールやそうめんなどの季節感のある食品が挙げられます。

お中元を贈るのはいつ頃?

旧暦の1年を2つに分けた場合、ちょうど境目となるのが7月15日。そのため7月15日が「中元」と呼ばれています。お中元のシーズンは地域によって差がありますが、一般的には7月初旬から8月初旬までです。最近では6月中にお中元を贈り始める方もいますが、基本的には7月初旬から中元である7月15日までに届くよう贈ることをおすすめします。

ただし、関西など旧盆の習慣がある地域へ送る場合は、お中元も1ヶ月遅れになります。旧盆の習慣がある地域へのお中元は、7月下旬から8月15日までを目安に贈ってください。迷った場合は、7月初旬から7月15日までに着くよう手配するのが無難です。

なお、お中元が「一年の真ん中のご挨拶」であるのに対し、お歳暮は「一年の最後を締めくくるご挨拶」の意味合いがあります。そのため、お歳暮はお中元と比較するとより高価な商品が選ばれることが一般的です。お中元の品を選ぶ際は、お歳暮とのバランスも考えて選びましょう。

もしお中元の時期を逃してしまった場合には、「暑中お見舞い」や「残暑お見舞い」として贈る方法もあります。

押さえておきたいお中元の基本マナー

相手のもとへ足を運び、直接品物を手渡して挨拶することが本来のお中元の望ましい形です。しかしながら、遠方に住んでいたり忙しくて伺えなかったりすることがほとんどのため、実際には宅配便などを利用する方がほとんどです。

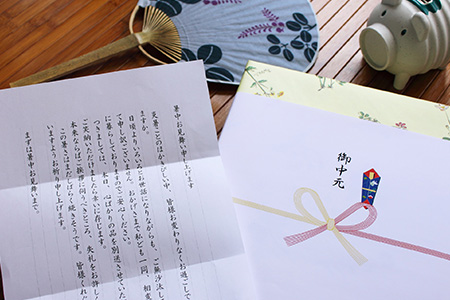

持参できない場合は送り状や挨拶状を

お中元を直接持参できない場合には、送り状や挨拶状を送りましょう。内容としては、挨拶の他に「何を、いつ、どこから贈ったか」を書いておくと親切です。特に、肉類などの生鮮食品を贈る場合は、事前にその旨を知らせておくと喜ばれます。事前にお知らせする必要のある品物の場合、送り状や挨拶状はお中元よりも先に届くようにしましょう。

お中元の熨斗には何と書く

品物に付ける熨斗には、上段に「お中元」、下段には自身の名前を書きましょう。水引は紅白の蝶結びのものを用いてください。結び切りやあわび(あわじ)結びを使用すると、「私達の関係はこれをもって終わりです」という意味になってしまい、大変失礼です。必ず蝶結びの水引を選びましょう。

喪中の方にお中元を贈っても大丈夫?

相手が喪中の場合、お中元を贈って良いものか頭を悩ませた経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

お中元はあくまでも、お世話になった当人へお礼のために贈るものです。そのため喪中の相手にお中元を贈ることも、喪中の方がお中元を贈ることも問題はありません。ただし、初七日が終わらないうちや、法要の日は相手方が忙しいため、お中元の持参や配送は避けましょう。

また、自身がお中元をもらった場合は、必ず早めにお礼状を出してください。お礼を電話やメールで済ませるのは失礼にあたります。親しい仲の相手に対しても、お礼の気持を込めた手紙を送りましょう。

おわりに

お中元は、日頃の感謝を伝えるための贈り物です。しかし、品物を贈るだけでは感謝の気持ちが伝わりにくいこともあります。可能な限り品物を持参して直接お礼の気持ちを伝えたいところですが、難しい場合も多いでしょう。

やむを得ずお中元の品物を配送する場合は、送り状や挨拶状に日頃お世話になっていることに対するお礼を記し、きちんと感謝の気持ちを伝えることが大切です。